2025年NHK大河ドラマ『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~』の主人公の蔦屋重三郎さん。

そんな蔦屋重三郎さんが江戸時代の凄腕プロデューサーだった!か気になりますよね。

江戸文化に残した偉大な業績や彼の稼ぎがよかったという話は、本当なのでしょうか。

そこで今回のこの記事では、

蔦屋重三郎は凄腕プロデューサーだった!

蔦屋重三郎の業績や年収をリサーチ!

主にこの2つに迫っていきます。

リサーチしてみたら、蔦屋重三郎さんは今でいうところの「クリエイティブディレクター」「メディアプロデューサー」の先駆けとも言える方で、江戸文化に偉大な業績を残しました。

蔦屋重三郎さんの財産に関する情報は見つかりましたが、年収の情報は見つかりませんでした。

最後まで読んでいってください!

それでは、早速本題に入っていきましょう!

蔦屋重三郎は凄腕プロデューサーだった!

蔦屋重三郎さんは凄腕プロデューサーだったのでしょうか。

蔦屋重三郎さんは、「江戸のメディア王」と呼ばれるにふさわしい凄腕プロデューサーでした。

蔦屋重三郎の生い立ち

蔦屋重三郎さんは寛延3年1月7日(1750年2月13日)、江戸の吉原という特殊な環境で生まれました。

生まれてから7歳の時に両親が離婚し、喜多川家の養子となりました。

「蔦屋」は喜多川家の屋号で、吉原で茶屋を営んでいました。

本名は喜多川柯理(からまる)といい、「重三郎」は通称でした。

また「蔦唐丸」という狂歌名も持っていました。

吉原という場所は単なる遊郭ではなく、当時の最先端の文化や情報が集まる場所でもありました。

ここで少年時代を過ごした蔦屋重三郎さんは、多くの文化人や芸術家と出会い、その感性を磨いていきました。

本名は「喜多川珂理」(きたがわからまる)。蔦屋も重三郎も通名です。文才があったのか「蔦唐丸」(つたのからまる)という洒落た名前で、狂歌(きょうか:風刺を効かせた短歌)、戯作を執筆。「蔦重」(つたじゅう)とも呼ばれました。

出典:名古屋刀剣博物館

ビジネスへの道 – 吉原からの出発

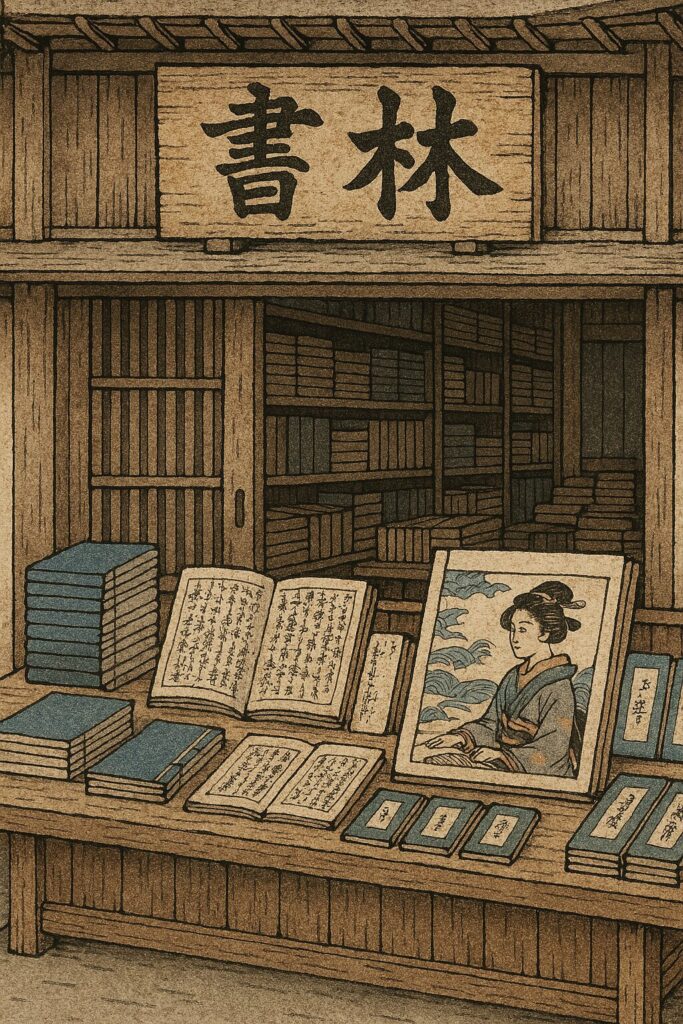

蔦屋重三郎さんは、23歳から吉原大門口間道の左側に書店を構え、ビジネスをスタートさせました。

23歳(1773年)ー最初は、鱗形屋(うろこがたや)から発行される「吉原細見(よしわらさいけん)」という遊郭のガイドブックの卸売り・小売りから始めました。

24歳 (1774年)ー自ら「一目千本(ひとめせんぼん)」という遊女評判記を刊行し、版元としての第一歩を踏み出しました。

この本は、一見すると生け花の絵本のようですが、実は花の名前が吉原の花魁(おいらん)の名前を表すという斬新な企画でした。

この本は、一般向けには販売せず、吉原の高級店でしか手に入らない「特別な本」として話題を呼びました。

25歳(1775年)ー「籬の花(まがきのはな)」という独自の吉原細見を発行。

これは、当時の鱗形屋が、海賊版出版で処罰を受けたスキを逃さず、ユーザー目線の内容(価格別・ランク別・場所別のガイド)に改革したもので、大ヒットしました。

出典:和楽

このように、蔦屋重三郎さんは、若いうちから時代を読む目と、大胆な企画力を持っていたことがわかります。

30代になると、蔦屋重三郎さんは、ビジネスを急速に拡大していきます。

1780年頃には吉原細見の出版権と販売権を独占しました。

また、浄瑠璃の正本(しょうほん)や教育書(往来物)、流行小説(黄表紙)の出版にも進出していきました。

特筆すべきは、蔦屋重三郎さんが単なる「本屋」ではなく、一流の「プロデューサー」だったことです。

「吉原関係以外にも経営の柱を作っています。1つが当時流行していた人形浄瑠璃の富本節(とみもとぶし)の正本(音曲の詞章を記した本)や稽古本(練習用に節付けがされた本)の出版権を取得しています。また、寺子屋などで庶民の教育に使われた教科書である往来物(おうらいもの)も数多く出版しています。」(中略)「吉原関係、富本節、往来物を3本柱にビジネスを拡大したのでした。」

出典:日経BOOK PLUS

蔦屋重三郎が世に送り出した天才たち

蔦屋重三郎さんは、多くの天才クリエイターを世に送り出しました。

蔦屋重三郎さんがプロデュースした主な人物には錚々たる人たちがいました。

喜多川歌麿さん(きたがわうたまろ)

美人画の第一人者となった浮世絵師。

蔦屋重三郎さんの指導のもと、1788年頃から狂歌絵本を手がけ、1790年に美人画大首絵(顔を大きく描いた浮世絵)が大ヒット。

「婦女人相十品」「歌撰恋之部」などの名作を生み出しました。

東洲斎写楽さん(とうしゅうさいしゃらく)

謎に包まれた天才浮世絵師。

蔦屋重三郎さんの下で1794年から約10ヶ月間のみ活動し、約140点の作品を残しました。

特に役者の大首絵は、鋭い観察眼と個性的な表現で知られています。

山東京伝さん(さんとうきょうでん)

戯作者(作家)として人気を博した人物。

蔦屋重三郎さんは、彼の洒落本や黄表紙を独占的に出版し、大ヒットさせました。

恋川春町さん(こいかわはるまち)

黄表紙作家として活躍。

蔦屋重三郎さんは、彼の作品も多数出版しました。

曲亭馬琴さん(きょくていばきん)

後に「南総里見八犬伝」で知られる名作家。

蔦屋重三郎さんの店で番頭として働いていた時期もあります。

十返舎一九さん(じっぺんしゃいっく)

「東海道中膝栗毛」の作者。

馬琴と同様に蔦屋重三郎さんの店で番頭を務めました。

出典:名古屋刀剣博物館

これらの人々は、蔦屋重三郎さんの指導やプロデュースがなければ、彼らの才能が開花し、歴史に名を残すことはなかったかもしれません。

蔦屋重三郎さんは、単に彼らを起用しただけでなく、その才能を最大限に引き出す企画を考え、売り出し方を工夫したのです。

蔦屋重三郎の業績

蔦屋重三郎さんが手がけた作品は、浮世絵や黄表紙、小説などさまざまなジャンルにわたっています。

以下は、彼が出版した代表的な作品や画家との仕事です。

- 『婦人相学十躰(ふじんそうがくじったい)』

- 女性の表情やしぐさを通して内面を描いたシリーズ。

- 歌麿の代表的な美人画であり、蔦屋が出版。

- 『高名美人六家撰』

- 吉原の遊女たちをリアルかつ理想化して描いたシリーズ。

- 『当世風俗通』

- 当時の女性のファッションや風俗を描いた記録的価値もある作品。

- 『市川鰕蔵の竹村定之進』(役者絵)

- 『大谷鬼次の奴江戸兵衛』

- いずれも、写楽が描いた歌舞伎役者の迫力ある肖像。

- 蔦屋が彼をプロデュースし、出版界に鮮烈なデビューを飾らせました。

- 『江戸生艶気樺焼(えどうまれうわきのかばやき)』

- 恋愛や遊郭をテーマにした黄表紙。洒落や風刺が豊富。

- 黄表紙の代表作であり、重三郎の出版。

- 『仕懸文庫(しかけばこ)』シリーズ

- 江戸町人の日常をユーモラスに描写。

- 表紙・挿絵も豪華で、当時のベストセラー。

『金々先生栄花夢(きんきんせんせい えいがのゆめ)』

- 戯作文学の祖とされる作品。

- 蔦屋が初期に手がけた風刺的な黄表紙。

出典:刀剣ワールド浮世絵

蔦屋重三郎さんは、芸術性と大衆性のバランスをとる企画力に優れ、文化とビジネスの架け橋的な存在でした。

蔦屋重三郎の年収

蔦屋重三郎さんは、どのぐらいの年収だったのでしょうか。

蔦屋重三郎さんの財産に関する情報は見つかりましたが、具体的な年収の情報は見つかりませんでした。

寛政3年(1791年)春,蔦屋重三郎が出版した洒落本3作品に対して,合計銀146匁(もんめ)(約45万円程度)を受け取ったという記録がある。

出典:J-stage

寛政の改革と罰金刑

蔦屋重三郎さんの経済状況を考える上で重要なのが、寛政3年(1791年)に受けた処罰です。

蔦屋重三郎さんは、山東京伝の洒落本・黄表紙の出版が幕府の風紀取締りに抵触したことで処罰を受けました。

蔦屋重三郎さんは、処罰され、財産の半分が没収となりました。

それでも蔦屋重三郎さんは、折れることなく、東洲斎写楽の「役者絵」(歌舞伎絵)を出版するなど精力的に活動していました。

寛政3(1791)年、町奉行所の判決が出て、3冊の洒落本は絶版、作者の山東京伝は手鎖50日(両手首に手鎖をはめ自宅謹慎)、版元の蔦重は身上に応じた重過料(罰金刑)を科せられた。

出典:東洋経済

蔦屋重三郎の財力を示す事実

蔦屋重三郎さんの財力の大きさを示す事実としては、以下のようなものが挙げられます:

- 江戸の一等地での店舗展開

- 天明3年(1783年)には日本橋通油町という江戸の一等地に「耕書堂」を開業しました。

- 豪華な出版物

- 東洲斎写楽さんのデビュー時には、28枚もの役者絵を一挙に出版し、しかも全て背景に黒雲母を使用した贅沢な仕様でした。

- 喜多川歌麿さんの美人画には、鉱物性の粉末を混ぜた特殊な絵具を使うなど、高コストな出版を行っていました。

- 多くの芸術家の支援

- 喜多川歌麿さん、東洲斎写楽さん、山東京伝さん、曲亭馬琴さん、十返舎一九さんなど多くの芸術家を経済的に支援していました。

- 一部の芸術家は、蔦屋重三郎さんの家に寄寓(滞在)していたとされています。

- 処罰後の復活

- 寛政の改革による処罰を受けた後も、事業を継続し、喜多川歌麿さんの美人画や東洲斎写楽さんの役者絵など大きなヒット作を生み出しています。

これらの事実から、蔦屋重三郎さんは、江戸時代の出版業者としては例外的な経済力を持っていたと考えられます。

「後に蔦屋で番頭として働いた曲亭馬琴によると、蔦屋重三郎や鶴屋から出版される黄表紙など草双紙は、春町のような売れっ子の場合、1万部ほど売れたといいます。なかには1万2000~3000部売れる作品もあったそうです。当時、黄表紙本の価格は五十文とか六十四文でした。かけそば一杯が十六文やそこらですから、その3~4倍になります。それで1万部売れるというのは、当時の人口や読者層を考えると相当な売り上げですね。

出典:日経BOOK PLUS

まとめ!

今回は、蔦屋重三郎さんは凄腕プロデューサーだった!や、彼の業績や年収についてお伝えしてきました。

蔦屋重三郎さんは、江戸時代において現代で言うところの「出版プロデューサー」の先駆けとして、多くの才能を発掘し、時代の最先端の文化を生み出しました。

喜多川歌麿さんや、東洲斎写楽さんといった日本を代表する浮世絵師を世に送り出し、江戸文化の黄金期を支えた立役者です。

また、蔦屋重三郎さんの経済力は、単に商業的成功によるものだけでなく、文化的・芸術的な価値を見出す眼識と、それを市場に結びつける才能によって生み出されたものでした。

蔦屋重三郎さんは、「江戸のメディア王」と呼ばれるにふさわしい、経済的にも大成功を収めた文化的プロデューサーだったのです。

それでは、ありがとうございました!

コメント